ほっぺるだより

Letter

ほっぺるランド 新島橋かちどき

園で起こり得ることを想定した救急対応(園内研修)

~保育園という場所~

保育園は朝から夜まで、子どもの声が

響き渡る賑やかな場所です。

通う子どもにとっては第2の家であり、

保育者にとってその子たちは我が子と

言ってもいいのかもしれません。

子どもを「預かる」場所であると同時に、

子どもと「共に生きる」場所でもあります。

子どもは日々成長し、

その瞬間を生き、

だから常に快活で生命力溢れる

息吹が駆け回っています。

保育園は

子どもが成長する場所であると同時に、

保育者も成長する場所なのだと思います。

~その人だからできること~

保育者はそれぞれ自分らしい、

自分だからできる保育を行っています。

ピアノが上手な人は音の豊かさや

楽しさを子どもに伝え、

製作が得意な人は造形美や想像性を

子どもの心に種をまき、

運動が好きな人は、運動の資格を活用し

体操教室をやる。

保育者はそれぞれに与えられた

役割を担いながら、自分だからできることや

自分の好きなことを保育に活かします。

元気に生活する子どもとの時間の中で

大切なのは、看護師です。

子どもが健康に過ごすため、

体の安全・安心を専門的な知識で守る方たち。

~園内研修~

世の中には便利なものが沢山あります。

生活を快適にするものから、

欠かすことができないものまで。

中でも普段は必要ないけれども、

イザと言う時に必ず必要になる緊急性が高い

ものがあります。

それは、AEDです。

商業施設や駅、

人が沢山利用する場所には必ず

置いてあるもの。

AEDをはじめ、保育者は救急についての

研修を受けたりしいざという時に備えています。

子どもは体がまだ未発達で、

普通救命救急を土台とした

独特な対応が必要になります。

例えばAEDの使用時

大人はパッドを左右に貼り付けますが、

子ども背中と胸に貼り付けるなどです。

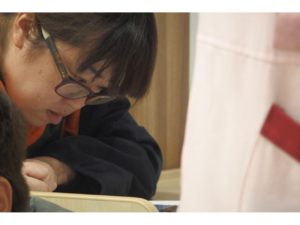

研修を受けその内容を確認するため、

救命救急の園内研修を行いました。

~具体化していく~

ただ使い方を説明するのではなく、

起こりうるケースを想定した演習的な内容。

午睡時に呼吸が止まった乳児を発見した際、

保育者はどんな役割分担で動いていくのか。

救急車を呼び、AEDを持ってくる人、

心肺蘇生をする人、

病院に搬送した時により的確に

状況や子どもの様子を伝えられるよう記録をとる人。

一連の流れを説明するために

看護師が見本で示してくれた後、

0歳クラスの先生が取り組みます。

具体的に、より具体的にしていく。

単に「やる」のではなく、

「なぜ必要なのか」

「どうしていけばいいのか」

「どうすればいいのか」

を細かく確認をしていきます。

救命は大事なこと。

大事なことだから、しっかりと取り組むのが当然。

でもそれだけではありませんでした。

看護師が持つ熱量が、保育者へと伝わる。

伝わる熱量が保育者をより突き動かす。

~繋がる先に~

主任であるのぞみ先生がつい先日、

プライベートの時間に具合を悪くされ

倒れてしまう人を見つけたそうです。

のぞみ先生は救命の講習を受けたからこそ、

動けたそうです。

これって、ともて凄いことだなと

話を聞いていて思いました。

知っていなければ、できない。

でも知っていれば、できる。

知っているから、その瞬間に動ける心が培われる。

ほっぺるだより

Letter